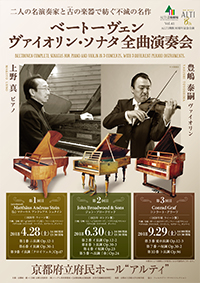

ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会

二人の名演奏家と古の楽器で紡ぐ不滅の名作

インフォメーション

※9/29(土)最終回の公演に、テレビの取材撮影が入る予定です。ご了承ください。

日本を代表する演奏家であり、共に京都市立芸術大学で後進の指導にあたる2人がタッグを組み、

ベートーヴェン不滅の名作、ヴァイオリン・ソナタの全曲演奏に挑みます。

世界的に有名な修復師の山本宣夫氏が修復を手掛ける、ベートーヴェンが生きた1820年代に製作された大変貴重な3台のフォルテピアノにも注目です。またヴァイオリンは、1719年製のストラディバリウス。2台の歴史的銘器の饗宴で一期一会の演奏を繰り広げます!

【第1回目】※終了しました

4月28日(土) 14時開演(13時半開場)

使用ピアノ:(伝)マテーウス アンドレアス シュタイン(1820年 ウィーン製)

第1番 ニ長調 Op.12-1

第6番 イ長調 Op.30-1

第9番 イ長調「クロイツェル」 Op.47

【第2回目】※終了しました

6月30日(土) 14時開演(13時半開場)

使用ピアノ:ジョン・ブロードウッド(1821年 ロンドン製)

第2番 イ長調 Op.12-2

第8番 ト長調 Op.30-3

第4番 イ短調 Op.23

第5番 ヘ長調「春」 Op.24

【第3回目】

9月29日(土) 14時開演(13時半開場)

使用ピアノ:コンラート・グラーフ(1820年頃 ウィーン製)

第3番 変ホ長調 Op.12-3

第7番 ハ短調 Op.30-2

第10番 ト長調 Op.96

*9/29公演にテレビの取材撮影が入ります。ご不便をおかけいたしますが、なにとぞご了承ください。

※都合により曲順等が変更になる場合がございます。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

【料金】全席指定・税込

<3日間セット券>※販売終了

A席 12,000円(10,000円)

B席一般 10,000円(8,500円)

B席学生 7,000円(5,500円)

<1回券>

A席 5,000円(4,500円)

B席一般 4,000円(3,500円)

B席学生 3,000円(2,500円)

※( )はアルティメイト会員価格

※当日はそれぞれ500円UP

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

【プレイガイド】

京都府立府民ホール“アルティ” 075-441-1414

京都府立文化芸術会館 075-222-1046

ローソンチケット 0570-084-005(1回券Lコード:54918)

★チケットは好評発売中!

主催:京都府・創<公益財団法人京都文化財団・株式会社コングレ共同事業体>

後援:京都市立芸術大学 音楽学部

協力:フォルテピアノ ヤマモトコレクション

プロフィール

豊嶋 泰嗣 Toyoshima Yasushi (ヴァイオリン)

豊嶋 泰嗣 Toyoshima Yasushi (ヴァイオリン)

桐朋学園で江藤俊哉、アンジェラの両氏に師事。1986年、大学卒業と同時に新日本フィルのコンサートマスターに就任。その後もサイトウ・キネン・オーケストラ等でコンサートマスターを務めている。

ソリストとしては、ベルリン放響、モスクワ・ソロイスツ、ロンドン・モーツァルト管等、国内外のオーケストラとの共演。室内楽奏者としては、ハレー・ストリング・クァルテットを結成し、2000年までカザルスホールのレジデントクァルテットを務めた。現在アルティ弦楽四重奏団のメンバーとして活躍。スターン、ヨーヨー・マ、アルゲリッチ、ズッカーマン、マイスキー等との共演を重ねている。

現在、新日本フィルソロ・コンサートマスター、兵庫県立芸術文化センター管コンサートマスター、九州交響楽団桂冠コンサートマスター、チェンバー・ソロイスツ佐世保音楽監督。

1991年村松賞、第1回出光音楽賞、1992年芸術選奨文部大臣新人賞受賞。京都市立芸術大学准教授。1719年製 アントニオ・ストラディバリウスを使用。

画像クレジット:(c)大窪道治

上野 真 Ueno Makoto (ピアノ)

カーティス音楽院にてJ・ボレット、G・グラフマン両氏に、ザルツブルク・モーツァルテウムにてH・ライグラフ氏に師事。メリーランド、ベーゼンドルファー=エンパイア、ジュネーヴ、オルレアン、リヒテル等の国際コンクールで上位入賞。これまで世界15カ国で演奏を行う。青山バロックザール賞、京都市芸術新人賞受賞。

近年は歴史的な楽器を使用してのプロジェクト多数。1816年製ブロードウッドでベートーヴェン、1925年製ニューヨーク・スタインウェイでラフマニノフ、1846年製プレイエルでショパン、1852年製エラールでリスト等をレコーディング。2017年にはエラールを使用したドビュッシーとラヴェルの作品集を発表。2018年にはシュトライヒャーやベーゼンドルファーを弾いたブラームス作品集のCDのリリースが予定されている。

現在京都市立芸術大学教授。名古屋音楽大学客員教授。国内の主要コンクール、海外の国際コンクールの審査員も多数務める。またドイツ、ポルトガル、トルコ、韓国などでもマスタークラスを行うなど、教育活動にも力を入れている。

公演レポート

ALTI芸術劇場 Vol.41

4/28(土)ベートーヴェン ヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会 1回目

今回から始まったこのシリーズ、3日間それぞれ違う歴史的にも音楽的にも大変貴重なフォルテピアノを使うといった他ではあまり体験のできない贅沢な公演です。

ベートーヴェンが活躍していた時代に製作されたこれらの楽器を使うことによって、まさに当時のピアノの響きを堪能していただくことのできる貴重な演奏会。3台のピアノが製作されたのが1820~1821年、豊嶋泰嗣さんが使われるヴァイオリンが1719年製のストラディバリウス(ただし、弓や弦は現代のもの)、ベートーヴェンが目指した音の世界がホールを満たしてくれることに大きな期待が膨らみます。

アルティでもフォルテピアノの登場は久しぶりです。1回目のコンサートでは、リハーサルで何度も演奏者の位置を変え、客席に響く音の明瞭度や楽器間のバランスを調整しました。

美しい音色かつスケールの大きな表現の豊嶋さんのヴァイオリン。そして、現代のピアノのように力強い音を出しながらも、フォルテピアノならではの多彩で繊細な音色を駆使して様々な表現をする上野さん。お二人の息がぴったりと合った演奏は、単に歴史的な興味では終わらない深い深いベートーヴェンの世界。

今回のシリーズについて、豊嶋さんと上野さんは並々ならぬ意気込みで、お客様には楽器の音色の違いや奏法の違いを楽しんでいただき、またそれをまとまった形で演奏できる醍醐味、チャレンジでもあると述べられています。

また、今回、フォルテピアノ修復家として3台のピアノを提供してくださった山本宣夫さんは「人生すべてをかけてこのコンサートに向けて、自分の集大成として挑んでいる」と仰っておられます。6月30日に登場するジョン・ブロードウッドと9月29日のコンラート・グラーフの2台のピアノはほとんどお目見えしていないもので、皆様にはまたとない機会となることでしょう。

残る2回の公演もかけがえのないコンサートとなるよう期待は高まるばかりです。

写真撮影:(c)DORIAN NAKAGAWA